Стремительно пролетает очередной год и приходит время подводить его научные итоги. Казалось бы, совсем недавно я сделал это в первый раз, а уже 5 лет прошло. Будем продолжать многолетнюю традицию.

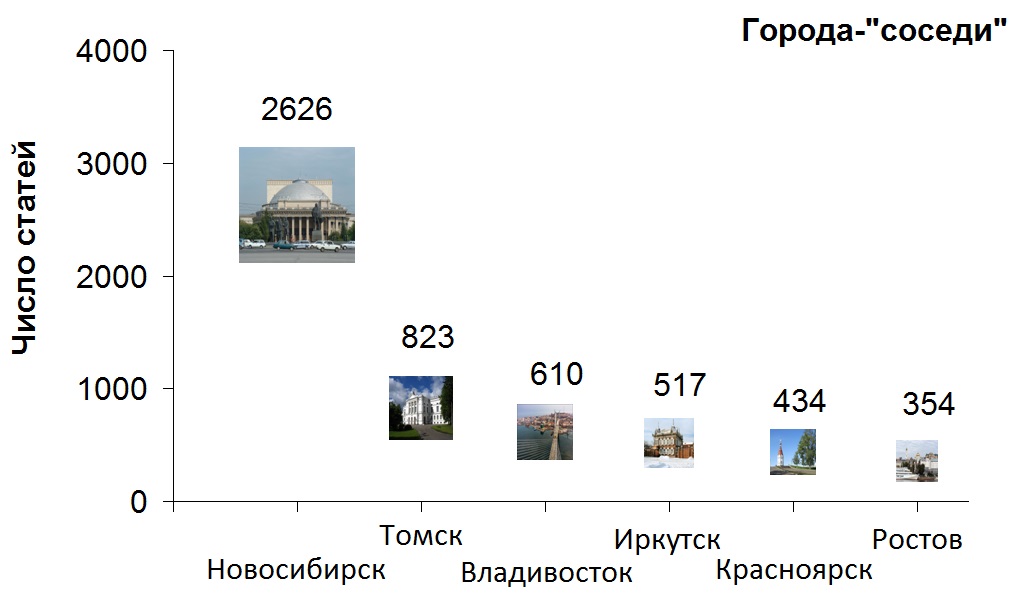

Нынешний год принес красноярским ученым 434 статьи, которые опубликованы в научных журналах, заметных всему миру. Много это или мало? Для Красноярска нормально и больше, чем, например, в прошлом году. Если сравнить с нашими географическими и интеллектуальными соседями, то недостаточно, чтобы возгордиться. Новосибирск на недосягаемом расстоянии, Томск и Иркутск вроде близко, но который год не достать. Владивосток и Ростов привожу для сравнения, хоть они и не близки нам географически, но сопоставимы по размерам и ожидаемым амбициям.

С соседями разобрались, какой же расклад внутри? Традиционно лидирующее по числу статей научное направление – физика. На второе место неожиданно вырывается химия. Далее дружной когортой идут экология, материаловедение и инженерные науки. Появление в пятерке лидеров инженеров должно радовать радетелей за промышленное возрождение страны

Среди самых популярных журналов сплошь российские

СЭЖ — Сибирский экологический журнал, ЖЭТФ — Журнал экспериментальной и теоретической физики, ДАН — Доклады академии наук

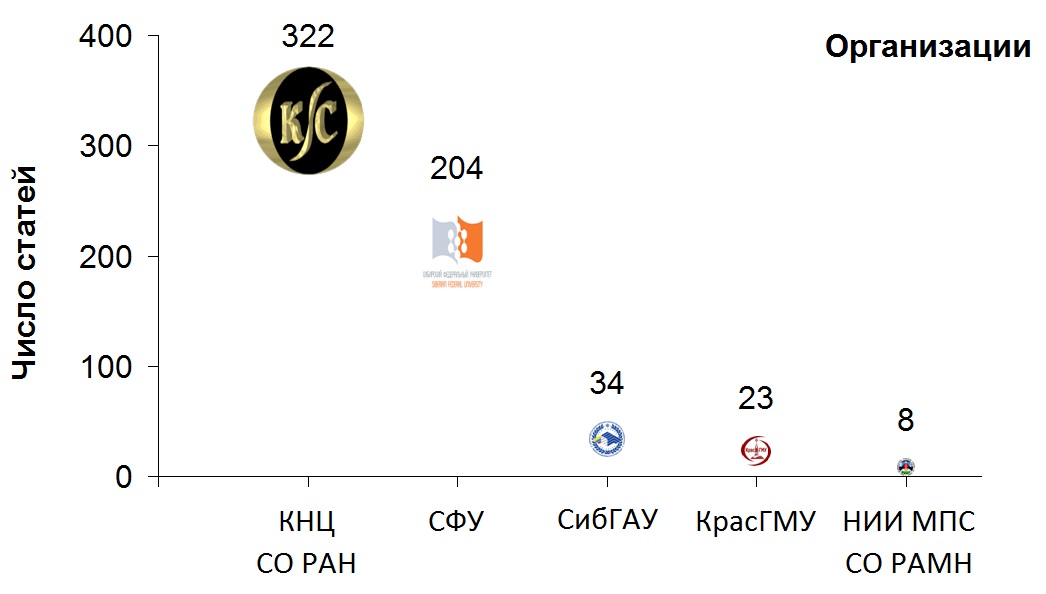

Насущный вопрос местной политики, кто же первый из организаций? Здесь картина не меняется который год, подавляющее число статей имеют в соавторах ученых Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета. Чаще всего у одного ученого стоит и одна и другая аффилиация – таковы особенности нынешней личной и государственной политики. С сильным отрывом сзади плетутся аэрокосмический университет и медики

КНЦ СО РАН — Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; СФУ — Сибирский федеральный университет; СибГАУ — Сибирский государственный аэрокосмический университет; КрасГМУ — Красноярский государственный медицинский университет; НИИ МПС СО РАМН — НИИ

Определяя самого активного ученого, каждый год ждешь нового героя, но каждый год медаль надо отливать одному и тому же человеку: Сергей Овчинников из Института физики СО РАН в этом году соавтор 16 статей. Многолетнее и выдающееся лидерство. Остальные участники первой пятерки самых активных ученых: физик Максим Молокеев из Института физики СО РАН и химики Любовь Денисова, Виктор Денисов и Николай Головнев из Сибирского федерального университета.

С формальными итогами разобрались, время поговорить про статьи в самых престижных журналах. Если

Застывшая пена

Статья в самом крутом журнале опубликована в одиночкуо хоббитах о дифракционном анализе мезоструктурированных мезопористых материалов

На самом деле все просто. Пример мезопористого материала — это губка или застывшая пена. Если представить себе губку для мытья посуды, сделанную, например, из кремния с очень тонкими стенками и очень маленькими пустотами, то получим вполне замечательный мезопористый материал. Если облучать такой материал рентгеновским излучением

Графическая иллюстрация к статье на сайте журнала. Примеры структуры мезопористых материалов и картинок в результате дифракционного анализа.

Дальше будут медики. Две статьи в престижном журнале Nature Communications. Обе с большим коллективом соавтором, но и красноярцами среди них.

Бактерии из кишечника

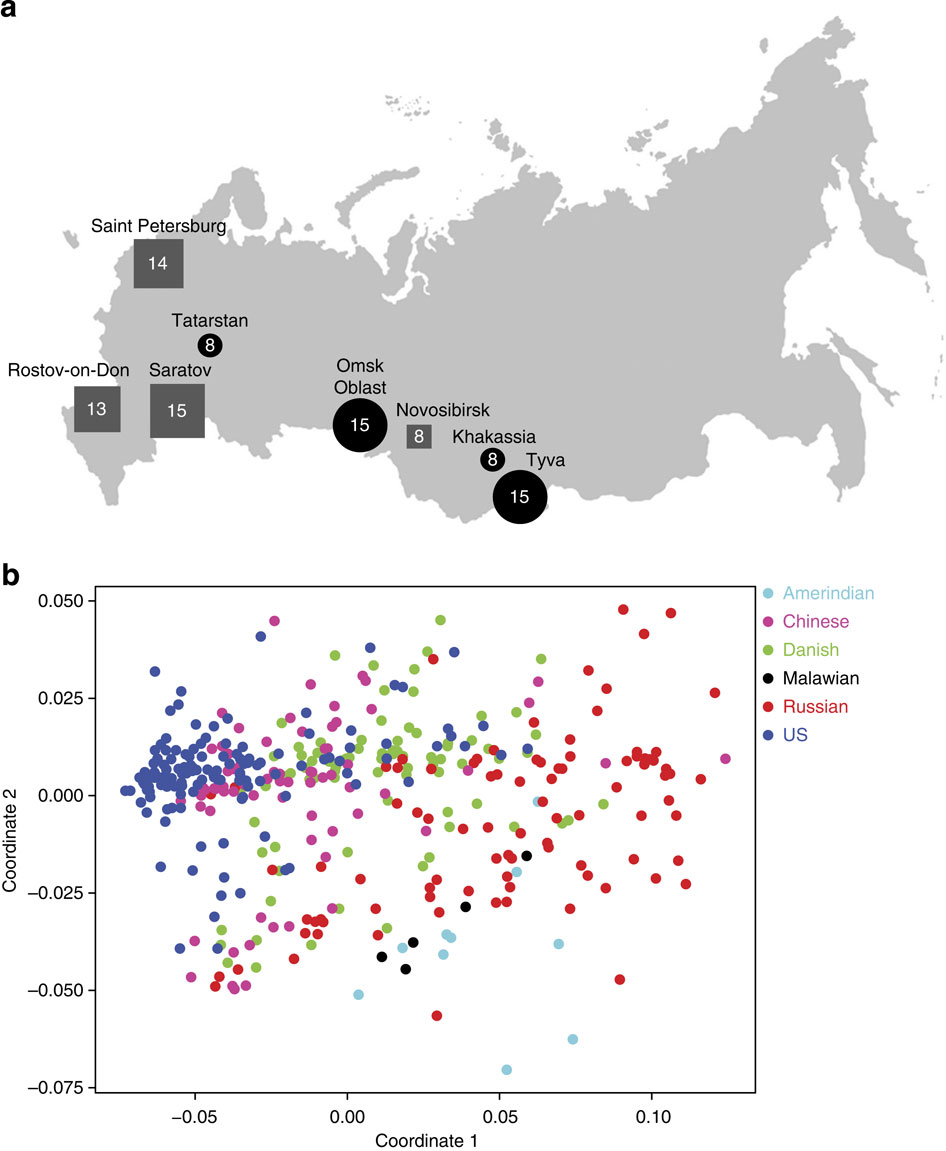

Первая о микрофлоре кишечника жителей городов и поселков России. Современные методы исследования микрофлоры завязаны на генетику. Многие микробы довольно похожи друг на друга и до эры геномики мы не очень хорошо понимали, сколько и каких микробов живет внутри нас и что они делают. Геномика все изменила. Если взять образец микрофлоры человека и загнать его в специальный прибор, то он выдаст генетический портрет сообщества микробов, по которому можно сказать, какие микробы помогают нам жить. Сравнивая генетические портреты микробиоты у жителей разных стран или людей, ведущих разный образ жизни, можно делать выводы о том, какие микробы кишечника типичны для человека, как биологического вида, а какие связаны с образом жизни или потребляемыми продуктами.

В статье представлены результаты анализа микрофлоры кишечника 96 жителей России. Если вам кажется, что цифра 96

Карта использованных в исследовании образцов, а также близости микробов кишечника жителей разных стран. В подписи утверждается, что китайцы и датчане находятся

Заботливые папаши

Вторая статья за авторством красноярских и японских медиков о том, как отцы заботятся о своих детях. Правда речь идет о мышатах и самцах мыши, но от этого история становится только умильнее. Итак, самцы мыши, не демонстрирующие особой отцовской заботы, внезапно начинают заботиться о мышатах, когда слышат ультразвуковые призывные сигналы испускаемые

Графеновые шарики

В Институте физики исследовали образование фуллеренов в

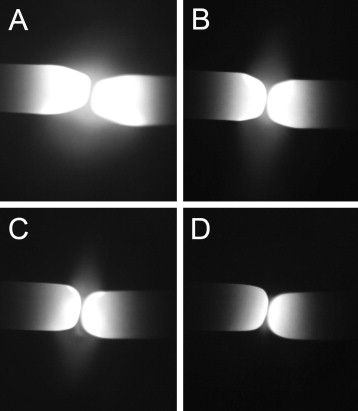

Плазменный разряд между двумя графитовыми электродами при разном давлении в камере

Убийца сальмонеллы

Сальмонеллой пугают всех любителей яиц и птицы. Поймать эту бактериальную палочку можно не только через курицу, но интереснее узнать, как же с ней бороться. В прошлом году мы уже писали про методику создания аптамеров, как результат года. Аптамеры это молекулы, которые заточены на узнавание конкретной цели на молекулярном или генетическом уровне. Узнав нужный объект, например раковую клетку или сальмонеллу, они присоединяются к ней и подавляют ее рост. В статье описана методика подбора аптамеров, узнающих клетки двух видов сальмонеллы. Ученые показали, что полученные аптамеры изменяют проницаемость клеточной стенки этих бактерий, а значит не дают ей расти и могут быть использованы для борьбы с инфекцией.

Графическое резюме статьи. Клетки сальмонеллы без добавки аптамеров растут

Полиэтилен из бактерий

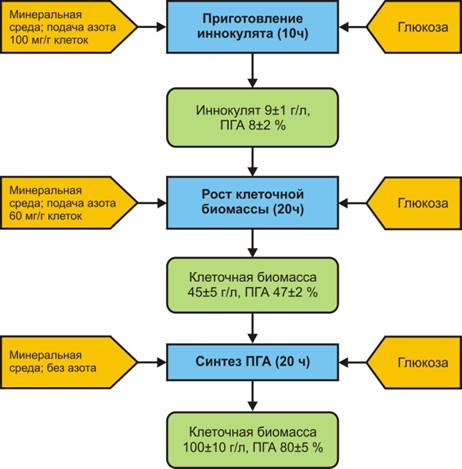

Группа ученых из Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета под руководством Татьяны Воловой исследовала синтез биоразлагаемых полимеров в автротрофных условиях. Биоразлагаемые полимеры — это вещества в клетках бактерий, которые те образуют в качестве запаса энергии на будущее. Они аналогичны полимерам, которые мы синтезируем на химических заводах, за одним исключением – легко разлагаются в природе.

Синтез биополимеров — это выращивание таких бактерий в больших количествах с максимальной эффективностью при заданных условиях. Автотрофный рост организма это такой рост, при котором не требуется дополнительная пища: организм строит свою биомассу из растворенных химических элементов, используя энергию солнца

Схема режима культивирования бактерий для получения биополимеров.

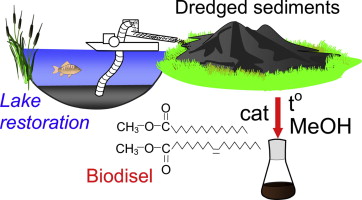

Дизель со дна озер

Красноярские биофизики и химики продолжают исследовать грязь со дна озер. Мы

Графическое резюме статьи. Со дна озер добывают ил и из него делают биотопливо.

Гиперссылка на Леонида Соловьева довольно странная.

Здесь несколько более информативно: http://sites.google.com/site/solovyovleonid

Спасибо, что читаете нас. И за ссылку тоже:)

Но проблем…

А насчет ссылки – все мы в Сибири отчасти ссыльные и не меня нужно за это благодарить ;-)