Мы уже знаем сколько статей написали красноярские ученые в 2012 году, кто написал больше, какие статьи были опубликованы в крутых журналах, и даже примерное содержание самой крутой из них. Осталось, как я и обещал, выделить несколько статей — лидеров для других областей науки.

Наука Красноярска 2012: лучшие статьи

Физика

Самое трудное – определиться с лауреатом в области физики. Основная сложность, не отсутствие статей (их как раз больше всего по физике), а их сложнопопуляризуемость. Рискнем и в качестве лидера выделим статью Андрея Коловского из Института физики СО РАН с соавторами из Германии о туннелировании энергетически связанных атомов.

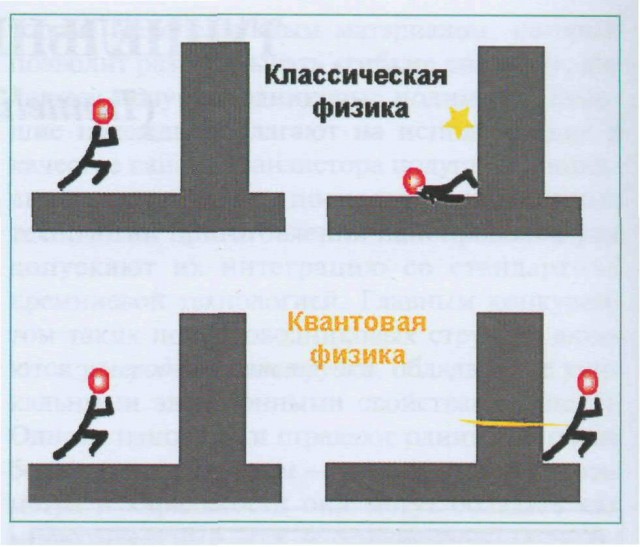

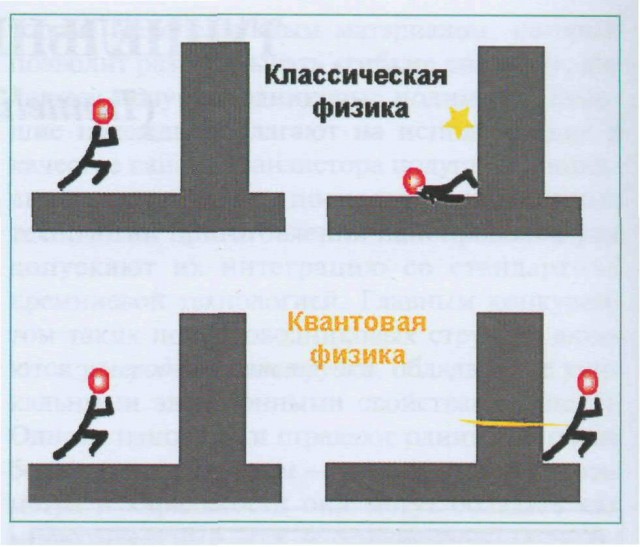

Туннельный эффект одна из основ и загадок квантовой физики. В научно-популярных статьях его чаще всего обсуждают в привязке к телепортации. Суть туннельного эффекта проста. Представьте себе, что атом это прыгун в высоту. В нормальном мире прыгун, если он не разгонится и не оттолкнется от земли с достаточной силой, никогда не перепрыгнет через планку. В квантовом мире всё немного не так. Иногда атомы (прыгуны) перепрыгивают через планку (энергетический барьер), не имея для этого достаточной энергии. Все равно, что из ста прыгунов подошедших к планке пешком, один вдруг каким-то чудом перепрыгнул через нее.

Андрей Коловский с коллегами в своей статье рассматривают туннельный эффект для двух связанных атомов. Оказывается, что за счет неведомых мне физических закономерностей, в непонятных мне специфичных условиях, два атома могут преодолеть такой барьер с большей вероятностью, чем одиночный атом. Туннельный эффект и сейчас применяется в том, что российский чиновник называет народным хозяйством (в смысле инновационной экономикой). Что касается будущего – пусть физики просто изучают устройство окружающего нас мира. Применение рано или поздно найдется само.

Химия

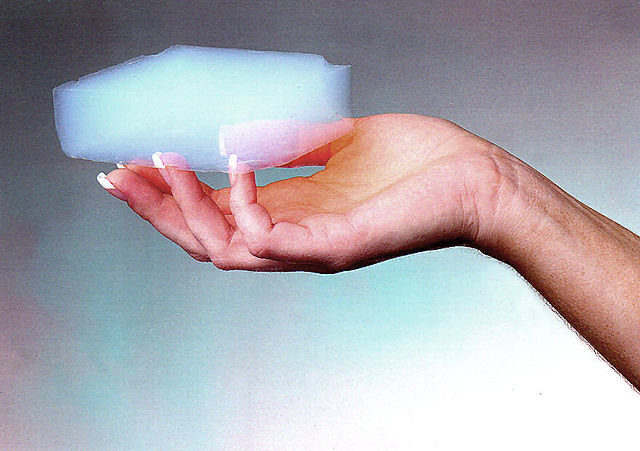

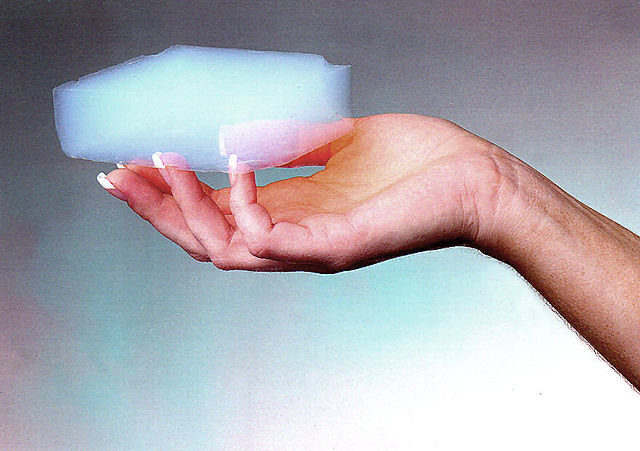

Двигаемся в сторону химии. Статья соавторов из нескольких стран, включая Институт химии и химической технологии СО РАН, представляет нам новый аэрогель из сои и танина. С соей все любители колбасы знакомы хорошо. Танин — это вещество, придающее вяжущий вкус коре дуба или черемухе. Аэрогель — это совсем не гель (что-то вязко текучее и/или тягучее), а высокопористое, сухое, очень легкое вещество. Аэрогель отличается от геля тем, что место жидкости в нем занимает газ. Один кубический метр самого легкого аэрогеля может весить всего лишь несколько килограммов.

Полученный учеными новый аэрогель является на 91% (циферка из статьи) природным органическим веществом. Как заявляют авторы — это «самый зеленый» аэрогель обладающий низкой ценой, развитой пористостью и хорошими термическими характеристиками. Где и зачем можно использовать сверхлегкое и довольно прочное вещество пронизанное порами наноразмера? Например, это отличный термоизоляционный материал. Ради красного словца аэрогели в СМИ иногда называют материалом XXI века. Не будем уподобляться акулам пера. Это всего лишь один из новых материалов, который пригодится человечеству.

Биофизика

На очереди биофизика. Александр Кудрявцев (не уверен, защитил ли он уже диссертацию или еще учится в аспирантуре) из Института биофизики СО РАН с коллегами из нескольких организаций Красноярска в своей статье пишет об одновременном биолюминсцентном имунноанализе двух форм пролактина. Пролактин — это гормон, который вырабатывается гипофизом (так можно все дальше и дальше в расшифровки погружаться – будем считать, что слово гипофиз читателям известно). Анализ пролактина — это стандартный гормональный анализ. Красноярские биофизики предлагают его делать с помощью светящихся белков.

Откуда берутся светящиеся белки? В данном случае из морских организмов. В море многие организмы светятся. За это свечение отвечают специальные белки. Синтез этих белков, как и любых других соединений, в организме регулируется соответствующими генами. Если выделить ген, отвечающие за синтез белка и «запихать» его в какую-нибудь бактерию (обычно в кишечную палочку), то можно получать такой белок в больших количествах. Если целенаправленно изменить такой ген (сделать искусственную мутацию), то получится другой белок. Если повезет (а точнее если хватит знаний и умений), то можно получать белки, которые светятся разным цветом.

Вот мы и подошли к сути работы. Это пример использования белков с измененными святящимися свойствами. То есть для начала ученые сделали два белка, которые светятся разным цветом, а затем используют их, чтобы в одном анализе определить концентрацию сразу двух форм гормона. Такой анализ после небольших (на самом деле все равно больших) инвестиций можно внедрять в нашу родную медицину. Если это сделать, то импортные радиоактивные препараты, которые сейчас используются в радиоиммунологическом анализе, не нужно будет покупать. Надеюсь, так и будет, в будущем…

Науки о Земле

И под конец то, что в терминологии российских научных фондов попадает в категорию науки о Земле. В данном случае статья о реконструкции климата на Алтае. Статья про Алтай, но авторы в основном из Института леса СО РАН и Сибирского федерального университета с примесью новосибирцев и швейцарцев.

Реконструкциями климата нынче никого не удивишь. Делают их и на тысячу лет назад, и на сто тысяч. Лесники (в смысле ученые, занимающиеся лесом) одни из самых активных реконструкторов. Ведь у них есть прекрасный инструмент – деревья. Дальность реконструкции ограничена возрастом деревьев. Основной инструмент реконструкции – годичные кольца. А дальше начинаются нюансы. Главная задача: соотнести параметры колец (ширина, плотность и прочее) с конкретными климатическими условиями – влажностью и температурой. И начинаются споры и гадания.

В статье сравнивают реконструкции климата, полученные при анализе нескольких древесных параметров, донных отложений из Телецкого озера и образцов льда с горы Белухи. Как догадался проницательный читатель, эти методы роднит одно – наличие годичных слоев, которые зависят от климата. У деревьев это кольца, у озер слои ежегодных донных отложений, а у горы ежегодно наслаиваемый снег. Период реконструкции представленный в статье не большой – всего лишь двести с небольшим лет. Зато высоки точность и соответствие между разными методами. «Климат прошлого, зачем нам еще знать?» — спросите вы. Чтобы понимать, как ведут себя экосистемы в разных климатических условиях и чтобы предсказывать, как они поведут себя в будущем. В конце концов, это просто интересно – ответить на вопрос, что было до нас.

Обсуждение